探討香港喜帖文化的興衰

華人社會著重繁文縟節,長幼有序,但很奇怪的是一些儀式上的細節卻已經失傳或是變得徒有形式成為旁枝抹節。而「喜帖」正是其一。喜帖在現今已經變得不在重要。假如派帖的人跟你不熟,甚至有點「被搶錢」的感覺。

這種不被重視甚或負面的觀感,令很多新人將喜帖當作走一個形式,很多人貪方便選擇淘寶印喜帖,甚至是實體卡也沒有,只是發出一個相片檔。這比一張手寫的紅紙更廉價。亦令到喜帖設計停滯不前甚至有倒退之感。喜帖不被重視連帶喜帖設計這一門專業亦受忽視。但喜帖最初出現是相當受重視的一個禮節。

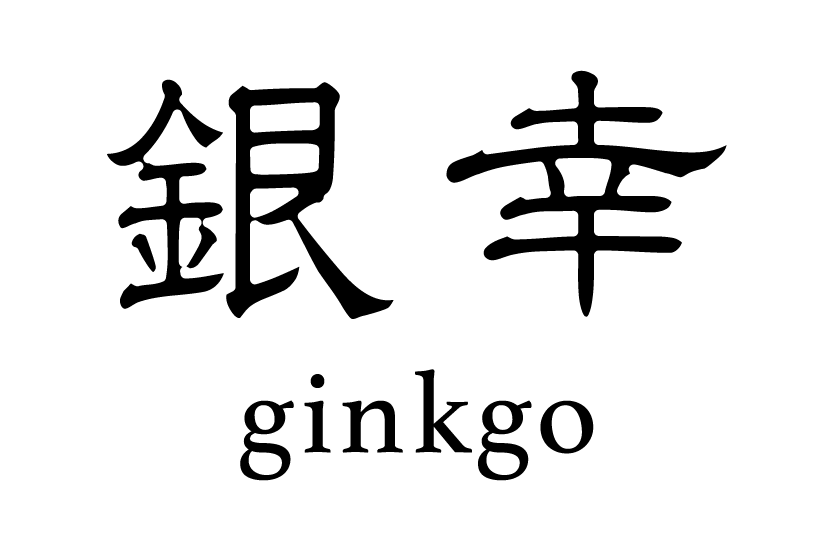

古時喜帖又被稱為周公六禮書之一,是一份頗受著重的文書。古時紙張昂貴,識字人不多,要做一份喜帖難度及價格可想而知,先要購買昂貴的紅紙,接著又要找先生撰寫,喜帖的格式各樣也有特定要求。來到今天印喜帖當然輕鬆很多,因此隨著時代喜帖的設計也別具心思。喜帖設計在香港亦曾是設計業一門賺錢的工藝。

喜帖設計作為設計業中的其中一種專業,其難度沒有比其他設計容易。由字形、紙質、信封各種都很有講究。喜帖街(利東街)便見證一眾喜帖設計的盛況。但隨著喜帖街的沒落,現代人不再看重喜帖,也就漸漸看輕了喜帖設計一行。也令喜帖設計近年間也未見有太大進步。

這令我想起香港很多行業也面對同樣情況,一種坊間莫明的輕視令行業發展停滯。匠心的失去也令行業式微,而喜帖設計亦然,設計業的興衰關乎其產品是否暢旺而定,就好像喜帖街還是喜帖街的那個年代﹐那時候喜歡一些大紅大紫的款式,那些款式現今看來式或許是有點老土。但那些喜帖設計就代表了一個時代。

就好像口罩設計,從前口罩並沒有任何設計,只著重功能的醫療產品。但隨著疫情,口罩大賣便開始有很多不同設計的口罩,都出現了一些在口罩設計上頗有名氣的品牌。如mask on, raze等。同時間都有很多知名版權的口罩(龍珠,仮騎士、蠟筆小新等)令口罩設計興旺起來。在未有疫情前,口罩設計能發展得如此暢旺,這是令人無法想像的事情。